Pr. Dr. Habil. Christian Doude van Troostwijk : « Il faut repersonnaliser l’argent »

À la Luxembourg School of Religion & Society, un philosophe réfléchit à l’art de bien croire.

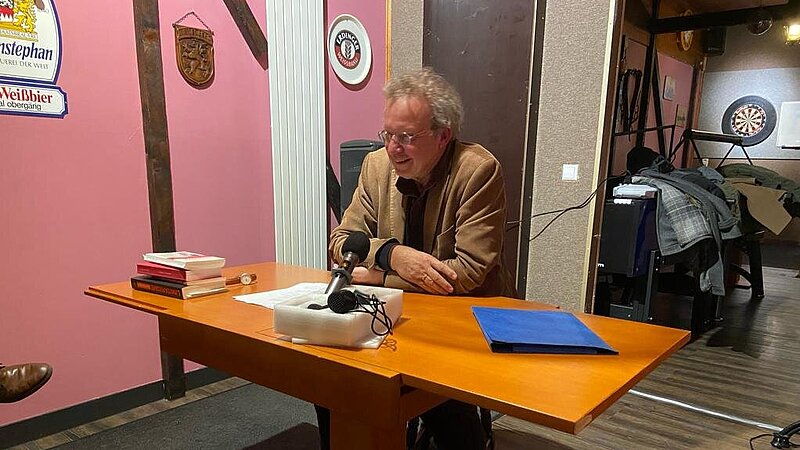

« L’argent n’existe pas ! », affirme d’emblée le Pr. Dr. Habil. Christian Doude van Troostwijk, avant de tempérer : « Si personne ne croyait à l’argent, il disparaîtrait, c’est donc que l’existence de l’argent repose sur une croyance collective ». Ces propos se tenaient lundi soir, dans un bar du Rollingergrund, à l’initiative du Theobar, en partenariat avec l’Association luxembourgeoise des universitaires catholiques. Le philosophe invité proposait une réflexion sur la finance durable et sa capacité à nous aider à sauvegarder notre maison commune, selon l’expression chère au Pape François.

Nous croyons tous à l’argent, c’est donc sur ce premier constat que Christian Doude van Troostwijk construit son raisonnement. Si nous voulons réfléchir à l’éthique de l’utilisation de l’argent, à la finance durable définie comme l’ensemble des activités financières visant à améliorer l’intérêt de la collectivité sur le long terme, nous devons commencer par réfléchir à ce que nous croyons de l’argent. Certaines croyances peuvent être éthiquement mauvaises. « Le rôle de la communauté chrétienne est de critiquer les fausses croyances », explique le professeur qui dirige, à la Luxembourg School of Religion & Society, un projet sur la « conscience critique du croire », Ars bene credendi. Or ce que nous croyons de l’argent est largement faux.

Repenser notre regard sur l’argent

La première croyance à laquelle nous devons nous attaquer, chacun individuellement, est l’illusion propriétaire. Nous ne sommes pas propriétaires de l’argent, dont la valeur ne se déploie que lorsqu’on l’utilise. Reprenant une idée du philosophe Emmanuel Kant, Christian Doude van Troostwijk rappelle que « c’est l’argent qui possède le riche, car le riche n’est le gérant que de sa propre avidité ». La deuxième croyance est l’illusion méritoire : la valeur de l’argent ne dépend pas de notre travail, elle dépend des choses que, collectivement, nous nous imaginons pouvoir acquérir avec l’argent. Enfin la troisième illusion est celle de l’imitation. Ce qui nous pousse à vouloir posséder de l’argent est l’image que véhiculent les médias. Mais voulons-nous vraiment toutes les choses que l’on nous propose de posséder ? Notre désir est-il authentique ou mimétique, d’imitation ?

Une fois conscient de ces croyances, il devient possible de se pencher sur l’éthique de la finance. « Pour répondre à sa vocation de bien commun, explique Christian van Troostwijk, l’argent doit être utilisé de la manière prévue par sa nature. Or l’homme économique d’aujourd’hui ne travaille pas conformément à sa nature. Face à la tension entre protection de l’environnement et progrès, il ne s’agit pas simplement de trouver un juste milieu, mais de redéfinir la notion de progrès ». L’encyclique Laudato Si’ propose une alternative, au point 192 : « Par exemple, un chemin de développement productif plus créatif et mieux orienté pourrait corriger le fait qu’il y a un investissement technologique excessif pour la consommation et faible pour résoudre les problèmes en suspens de l’humanité […]. La diversification de la production ouvre d’immenses possibilités à l’intelligence humaine pour créer et innover, en même temps qu’elle protège l’environnement et crée plus d’emplois. Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l’être humain […]. Inversement, il est moins digne, il est superficiel et moins créatif de continuer à créer des formes de pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de gain immédiat. »

Nous n’avons pas d’autre choix que celui de vivre avec l’argent. Et une évolution de l’idée que nous en avons ne peut être imposé d’en haut, par une loi. Elle ne peut venir que d’en bas. Il revient à chacun d’entre nous de purifier son regard sur l’argent. « Derrière chaque euro, il y a des visages, suggère Christian Doude van Troostwijk, nous devons repersonnaliser l’argent ». Un changement de comportement lent et individuel auquel chacun de nous peut contribuer.